9月21日から24日。Camp&GoのWhiteWallRoomにて開催されたARAMAKIのポップアップショップ

「Do you know the salmon box?」

ご縁があってて知ることになったARAMAKIさん。知れば知るほどおもしろく、北海道ならではの新巻鮭の鮭箱をリメイクしてのさまざまなプロダクト製作や鮭箱のプリント技術を使ってのグッズなど、使われなくなったものや捨てられてしまうものも宮大工の腕にかかればこんなにも精巧なものに変わるのかと感心が途切れませんでした。

今回は製作物のポップアップショップとしてCamp&GoのWhiteWallRoomに来ていただき、期間中は製品の販売だけでなく、プリントのワークショップや、折り紙で鮭を折るワークショップも開催していただき、大人から子供まで楽しませてもらえました。

以下、ARAMAKIさんのホームページから抜粋させていただきました。

新巻鮭とは

新巻鮭とは、鮭のエラと内臓を取り除き、塩漬けにして熟成した、北国の伝統的な保存食です。

塩漬けにはいくつかの製法がありますが、たとえば「寒風干し」は、塩漬け後、寒風に晒し干しをすることで適度に水分が抜け、旨味と脂身がさらに凝縮する仕組みです。「山漬け」では、塩漬けにした鮭に重石をして、上下を入れ替えながら低温で熟成させることで、タンパク質がアミノ酸に変化し、さらに旨味が増してゆきます。

新巻鮭は、冷蔵庫がなかった江戸時代、先人の知恵から生まれた食文化です。

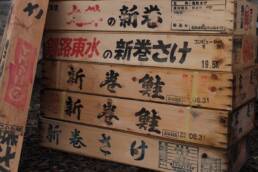

鮭箱

かつては、魚に限らず、野菜や果物もその土地の木材でつくられた木箱で出荷されていました。現在は、重量が軽く、安価で管理のしやすいダンボールや発泡スチロールの箱が主流となっています。そんななか、現在も輸送中に水分調整でき、大きくて重い鮭の重量に耐えうる強度があることから、昔ながらの鮭箱を使う水産加工会社もあります。

材料は、北海道産のマツの間伐材が使われており、使い込むほど色ツヤに深みが増してゆきます。

印刷

鮭箱には、水揚げされた産地、鮭の種類、漁法、重量、選別方法、水産加工会社の屋号などが独特の書体で印刷されています。重ねて運ばれ、保管されることが多いため、一目でわかるように側面にすべての情報が印刷されています。

版

鮭箱の印刷に使われる版が曲がっているのは、輪転機の軸に固定するためです。版には軸に固定するためのネジ穴が空けられています。古いものは真鍮を削り出してつくられていますが、現在は、塩ビ管を加工したものやゴム製のものが主流です。

文字は、勢いのある独創的な書体が多く、なかにはイラストが版になったものも。複数の色の版を組み合わせた機能的なレイアウトも、鮭箱の魅力のひとつです。

輪転機

印刷には、新聞などの印刷に使われる輪転機が使われています。円筒形の版面を軸に取り付け、インクをつけて回転させながら木材を送り込み、加圧して印刷します。

インクは赤、青、黒の3色が主流で、それぞれの色ごとに輪転機が必要。輪転機はすでに製造が中止になったものが多く、工場によっては故障や破損に備えて、予備の輪転機を所有しているそうです。

ARAMAKIとは

ARAMAKIは、Uターンした宮大工が、北海道ではありふれた存在だった鮭箱の可能性を見出したことからはじまりました。

宮大工には、「木材を大事にする」「使い切る」「適材適所」という教えがあります。この鮭箱という素材の価値を見直し、活用することで、鮭を入れるだけではない「適所」を探し続けています。

活動を続けるなかで、釧路の木箱メーカーや製材所、水産加工会社を訪ね、木製の箱が発泡スチロールに取って代わられていく状況や、鮭の漁獲高の減少など、漁業や林業、流通業の現状を知りました。そこで、製造ラインを見直し、製造会社と一緒に製品を開発したり、第一次産業のこれからについて考える場づくりを行っています。

新巻からARAMAKIへ。新巻鮭を取り巻く食文化そのものをものづくりに反映し、日々の暮らしのなかから新しい豊かさを育てることを目指しています。

Yoshi

Sproutのオーナー

最新の記事

2026年2月26日

これまでの出会いがくれたギフト

2026年2月19日

映画の時間「Trails in Motion」フィルムツアー

2026年2月6日

HOLY’S クリエイターズ・ノート vol.1

2026年1月29日